1958年,考虑到周恩来兼任外交部长10年来工作压力巨大,急需选出新的外交部长。

毛主席率先想到的就是陈毅。

但陈毅却当即推脱了,他的理由是:“我说话太冲,不管轻重该骂就骂,在党内伤害了同志可以道歉,但是外交上一不小心就搞砸了。”

但毛主席认为,这反而是个优点。

在延安时期,陈毅就初露外交才华

延安时期,尽管面临着国民党的封锁以及日军的军事压力等诸多困难,中国共产党仍积极与外界交流,宣传自己的抗日主张和革命理念。陈毅在这一时期,以其开阔的视野和敏锐的政治洞察力,积极参与到一些与外界沟通联络的相关工作中。

例如,在与来访的国际友人及国内民主人士交流时,陈毅总能以生动形象的语言,深入浅出地介绍中国共产党的政策和抗日斗争情况。他善于从实际出发,用具体的事例和数据,让对方了解根据地人民的抗日热情和艰苦卓绝的斗争历程。

他的坦诚和直率,给许多来访者留下了深刻印象,也让外界对中国共产党有了更客观、更全面的认识。这种与外界交流沟通的能力,以及在交流中展现出的对党的政策的深刻理解和出色的表达能力,无疑是外交工作所需的重要素质。

事实上,早在1958年之前,陈毅就已经参加了很多外交活动

1954年10月,陈毅率中国党政代表团出访德意志民主共和国。临行前,毛泽东嘱咐他对整个德国的情形作一番考察研究。陈毅深知毛泽东对国际形势有着深远的考量,早在1946年,毛泽东就提出了“中间地带”理论,将欧洲国家列为应争取的对象。

尽管后来因国际形势变化,中国采取了“一边倒”政策,但此时毛泽东再次强调对德国的考察,陈毅敏锐地意识到,这是中国外交战略调整的信号,意在了解西欧国家,争取西欧国家。

在出访过程中,陈毅深入调研德国的政治、经济、社会等各方面情况,与德国各界人士广泛交流。他以政治家的眼光,分析德国的局势以及西欧国家的整体态势,为中国制定对西欧的外交政策提供了宝贵资料,圆满完成了毛泽东交待的任务。

此次出访,不仅展现了陈毅出色的调研能力和对国际形势的敏锐洞察力,也让他在国际交往中积累了经验,为其日后从事外交工作奠定了基础。

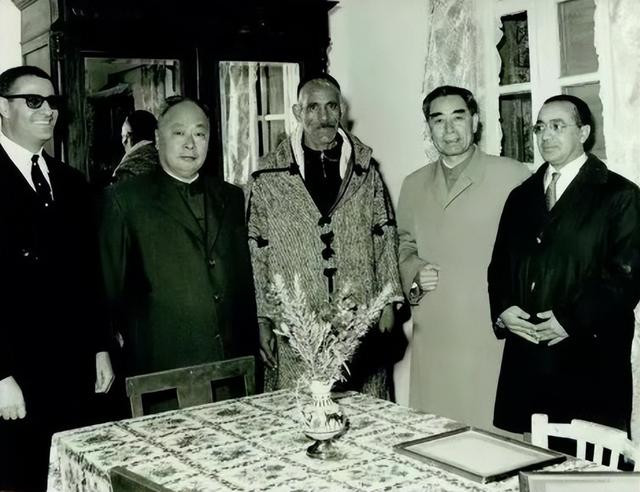

之后,陈毅又陪周恩来总理出席了第一次亚非会议(即万隆会议)。会议期间,局势复杂多变,美蒋特务妄图破坏会议,制造了“克什米尔公主”号客机爆炸事件,机上人员全部遇难,毛泽东等中央领导对周恩来和陈毅的安全极为担忧。

然而,陈毅与周恩来临危不惧,如期参加会议。在会议上,陈毅积极协助周恩来,贯彻“求同存异”方针,与亚非各国代表深入交流,为会议的成功召开发挥了重要作用,赢得了亚非各国的好评,展现了中国代表团的坚定信念和卓越风采。

1957年5月,苏联最高苏维埃主席罗希洛夫来访,毛泽东和陈毅都参加了宴会。宴会上,周恩来向客人们介绍说:“这是陈毅同志,最近从华东调进中央,今后准备由他来主持外交工作的。”

毛泽东还补充道:“他是多年同我一道工作很好的同志。”

这不仅是对陈毅以往工作的高度认可,也预示着陈毅即将在外交领域承担更重要的职责,同时也给了陈毅极大的鼓励,让他更坚定了为新中国外交事业贡献力量的决心。

另外还有几件事,也说明陈毅确实是外交上的好帮手

第一件事就是炮击金门

1958年7月中旬,美国武装干涉黎巴嫩,同时台湾国民党军队对大陆进行骚扰及破坏活动。毛泽东高瞻远瞩,策划了炮击金门行动,认为金门、马祖是中国领土,炮打金门、马祖是中国内政,美国虽可能会有所干涉,但找不到正当借口。

陈毅积极配合毛泽东这一策划,在外交上主动出击。7月16日,他在接见7个亚非国家的使节时,警告美、英等国“找人的弱点去进攻,但是他们自己的弱点也很多”。7月19日,面对法国新闻工作者访华团,他更是明确指出:“美军占领台湾,帮助蒋介石,破坏了我国的领土完整,对这件事我们是念念不忘的。”

陈毅的这些言论,向国际社会鲜明地表达了中国对台湾问题的立场,揭露了美国的侵略行径,为炮击金门行动营造了有利的国际舆论环境。

8月20日,毛泽东决定对金门实施炮击,并制定了灵活的战术,如美国军舰为蒋军运输舰护航,我军照打蒋舰,不打美舰,即使美舰开火,没有命令也不准还击。金门炮声响起后,美国调集大量兵力到台湾海峡,妄图以武力威慑中国,但毛泽东以高超的战略智慧,巧妙地应对美方挑衅。

10月6日清晨,毛泽东写就《告台、澎、金、马同胞书》,并请陈毅等研讨。陈毅等人认为文章精妙至极,当日便以国防部长彭德怀名义公开发表。

陈毅深刻理解毛泽东的战略意图,他指出:炮击金门是军事斗争,也是政治斗争,以政治斗争为主;在台湾海峡问题上是三家矛盾,以中美对抗为主,同时要扩大美蒋矛盾;台湾海峡的斗争是长期的,要用金门、马祖留住蒋介石,拖住美国人,贯彻毛泽东提出的绞索政策。事实证明,陈毅的分析十分精准。

炮击金门行动使中美大使级会谈恢复,美国不得不宣布从台湾地区撤出部分海空军,并遵守我不允许美舰为蒋舰护航的规定,这是陈毅在外交上协助毛泽东实现战略目的的一次成功实践。

第二,中苏关系:捍卫国家主权的坚定立场

新中国成立初期,在苏联十月革命的影响下,且得益于斯大林领导下苏联对中国经济建设的大力支援,毛泽东将苏联视为主要盟友。然而,20世纪50年代末期,苏联开始推行大国沙文主义,将意识形态分歧扩大到国家关系,试图控制中国,中苏关系逐渐恶化。

面对苏联的压力,毛泽东毫不屈服,陈毅则坚决支持毛泽东维护国家主权的立场。1958年4月18日,苏联国防部长马利诺夫斯基元帅致函中国国防部长彭德怀元帅,提议中苏共同建设长波电台,且苏联出大部分费用。这一要求涉及中国主权问题,毛泽东作出强烈反应,强调钱一定要由中国出,使用共同,所有权归中国。陈毅坚定地站在毛泽东一边,支持这一立场。

赫鲁晓夫参加中国建国十周年庆典,他在与毛泽东等会谈中,更是指责中国炮击金门、马祖是“冒险”“好战”,甚至暗示中国可考虑暂时让台湾独立。

陈毅毫不畏惧,当即反驳:“炮击金门是我们内部的事情,那是中国的领土,你难道还要替蒋介石和美帝国主义指责我们吗?!”

面对赫鲁晓夫以党内职务压人,陈毅坚定回应:“你是第一书记不错,但你讲得不对我们就不听你的,这是两个党在谈问题嘛!”陈毅以坚定的立场和无畏的勇气,捍卫了国家主权和尊严,展现了中国共产党人的硬气。

第三,中印边境冲突:贯彻外交策略的忠诚执行者

1958年,中国原本将印度视为主要朋友,但因领土争端、达赖喇嘛逃亡印度等事件,中印关系出现波折。毛泽东秉持着长远眼光,认为对印度宜适可而止,应争取尼赫鲁,中印友好是长期的,争论是暂时的,要分清敌友,不能将印度视为敌人。

8月25日,中印边境发生流血冲突,毛泽东主张我军不挑衅,不示弱,印来攻则退之,不追击,不出击。

根据毛泽东的思想,9月13日,陈毅在人大常委扩大会议上发表低调讲话,一方面批评印度政府企图以武力侵占中国领土、掀起反华运动的行为,另一方面表示中印争执“从长远来看,不过是两国千年、万年友好过程中的一个小插曲”,既表明了中国的原则立场,又体现了对中印友好大局的维护。

随着中印边境形势发展,毛泽东指示对印军入侵决不退让,力争避免流血,犬牙交错,长期武装共处。当10月印军继续向边界中国一侧推进时,毛泽东决定如敌进不止,予以反击,歼灭印军,给以教训。

陈毅始终忠诚地在外交中贯彻执行毛泽东的这些思想,通过外交渠道,向国际社会客观介绍中印边境问题的真相,争取国际舆论的理解和支持,为中国在中印边境冲突中的外交应对发挥了重要作用。

此外,陈毅对毛泽东提出的争取“中间地带”这一重要国际战略思想领会深刻,执行坚决。他多次强调亚非国家在国际天平中的重要性,指出应重视亚非国家,将其争取到中国这边。同时,他还不断阐述“中间地带”的内涵和外延,根据毛泽东的思想发展,及时调整对“中间地带”的解释,并在外交实践中积极贯彻,为中国团结亚非拉国家、扩大国际影响力做出了贡献。

这些事都反映出陈毅在外交上的才能。

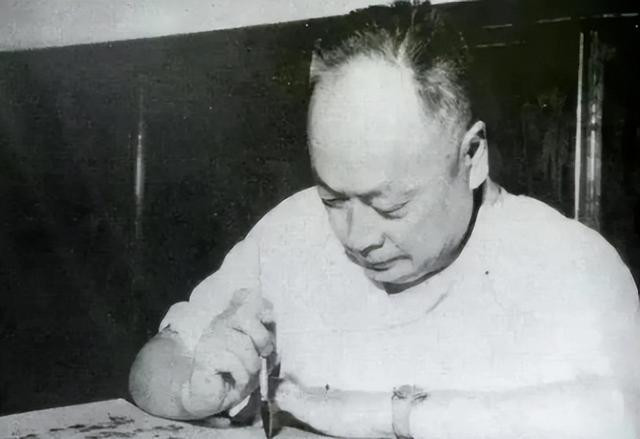

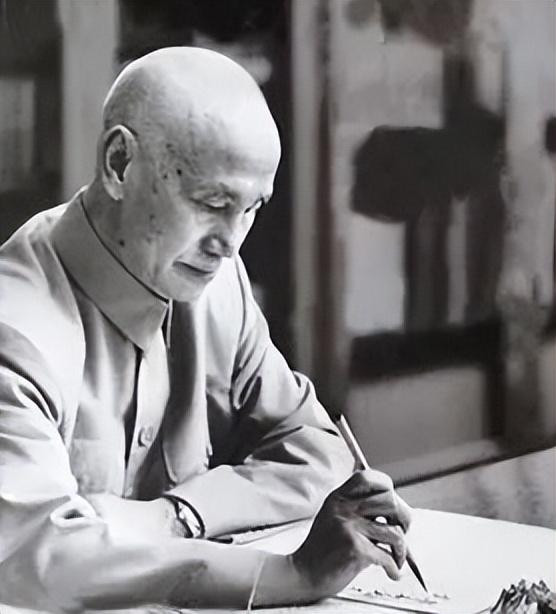

1958年2月11日,陈毅正式以副总理兼任外交部长。这样,陈毅的主要任务便转到外交战线上来了。

陈毅和夫人

陈毅担任外交部长期间,以其豪爽的性格、渊博的知识和独特的人格魅力,活跃在国际舞台上。他时而以犀利的言辞,揭露帝国主义的阴谋,时而以真诚的态度,与各国友人交流合作。无论是在联合国的讲坛上,还是在与周边国家的外交谈判中,陈毅都能展现出中国外交官的风采。